2025年11月图书推荐

1、人工智能简史

馆藏链接

http://10.30.0.41:8080/opac/book/8fc1748f542f6739dcbd5850cd170f90

书目信息

【责任者】尼克 著; 【出版社】人民邮电出版社; 【出版年份】2021; 【标准编码】978-7-115-49171-8

内容简介

《人工智能简史》以清晰简洁的语言梳理了人工智能的发展历程,从图灵测试到深度学习,回顾了AI技术的关键节点与人物故事。作者尼克用通俗易懂的笔触,将复杂的技术概念与历史背景结合,展现了人工智能如何一步步走进现实,影响社会与生活。

作者以冷静而幽默的视角,讲述AI发展的跌宕起伏。不仅清晰勾勒出学科起伏的演化路径,犀利点评剖析技术成败背后的逻辑,又通过加入趣闻轶事,消解了学术距离感。即便是普通读者也能在在轻松阅读中读懂 AI 的过去与未来。

2、长辈的故事

馆藏链接

http://10.30.0.41:8080/opac/book/c277f696e57c744c69fbc6e6fa4d94b4

书目信息

【责任者】熊景明 著; 【出版社】广东人民出版社;【出版年份】2025;【标准编码】978-7-218-17949-0

内容简介

《长辈的故事》以家族叙事为经,时代变迁为纬,编织出云南熊氏、苏氏两大家族跨越百年的生命史。从晚清秀才到抗战流亡者,从西南联大师生到当代知识分子,书中二十余位长辈的命运沉浮,折射出中国近现代史的波澜壮阔。质朴文字与珍贵影像交织,让个人记忆成为透视民族精神的棱镜。

作者以学者之眼捕捉细节,以女儿之心体悟温情,将祖父的倔强、母亲的坚韧、叔伯的悲欢,化作对时代与人性最温柔的注解。书中没有传奇,却在柴米油盐与战乱迁徙的细节里,映现普通人的坚韧与尊严,让读者于温情叙述中读懂历史的复杂与生命的顽强。

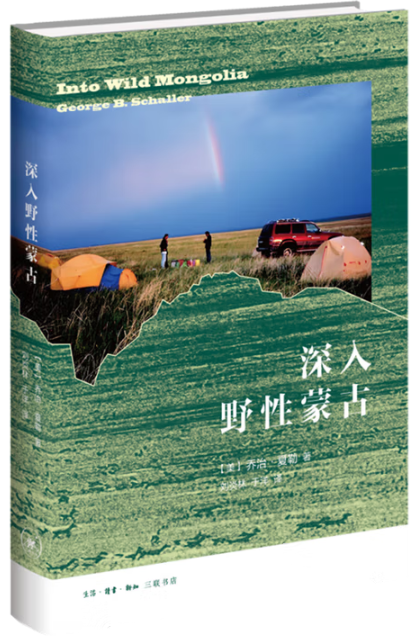

3、深入野性蒙古

馆藏链接

http://10.30.0.41:8080/opac/book/1a6dc1ec2d65d40b13028d11ca104f3f

书目信息

【责任者】(美)乔治·夏勒 著; 【出版社】生活·读书·新知三联书店; 【出版年份】2025; 【标准编码】978-7-108-07968-8

内容简介

《深入野性蒙古》是博物学家乔治・夏勒的科考手记,记录了他 1989 至 2018 年间在蒙古荒野的三十年探索。书中既描绘了东部草原流动的蒙原羚群等绝美荒野景致,也记录了追踪珍稀物种时躲避土匪、搜寻食物的艰辛。作者将科学观察与人文思考交织,既追溯成吉思汗时代的历史背景,也直指草原开发与生态保护的现实困境,尽显对荒野存续的深切关切。书中“善待自然,自然得善待”的哲思,恰似荒原上的清泉,提醒我们:保护不仅是科学行动,更是对生命尊严的敬畏。

4、洞穴公案:中华法系的思想实验

馆藏链接

http://10.30.0.41:8080/opac/book/34965ac27f65c8a1dff03dc101668f09

书目信息

【责任者】秦涛 著; 【出版社】广西师范大学出版社; 【出版年份】2024;【标准编码】978-7-5598-6902-9

内容简介

《洞穴公案》以东汉“管秋阳食人案”为原型,以 “洞穴奇案” 这一经典法学命题为切入点,构建了一场跨越古今的法律思辨。书中设想四位中国古代士人陷入类似困境,分别从儒家 “仁礼”、法家 “刑律”、道家 “自然”、墨家 “兼爱” 视角展开辩论,既还原了中华法系的核心思想脉络,又借经典案例探讨法律与道德、人情与规则的永恒张力,用通俗叙事为读者打开理解传统法律智慧的新窗口。

本书跳出传统法学书籍的枯燥框架,以思想实验的形式让中华法系 “活” 了起来。四位士人的辩论既贴合各学派精髓,又直击法律实践的核心矛盾。书中无晦涩理论,却能在虚构情境中引发对 “法理” 与 “人情” 的深层思考,既展现了中华法系的独特智慧,也为当代法律困境提供了基于传统视角的参照。

5、废墟与狗

馆藏链接

http://10.30.0.41:8080/opac/book/ca120fe26e568beb6c610c5e87234b96

书目信息

【责任者】王彬彬 著;【出版社】江苏凤凰文艺出版社;【出版年份】2025;【标准编码】978-7-5594-7631-9

内容简介

《废墟与狗》是一部聚焦时代褶皱中个体命运的散文集。书中以 “废墟” 象征变迁中的旧有生活痕迹,以 “狗” 隐喻边缘生命的生存状态,收录多篇随笔与评论。既有对故乡记忆、文人往事的追忆,也有对当下文化现象、社会议题的锐评。文字兼具温情与锋芒,在细腻叙事与深刻思辨间自如切换,于日常碎片中打捞时代印记,勾勒出人与时代、记忆与现实交织的复杂图景。

作者继承了鲁迅杂文传统,将学术理性注入生活细节。他写故乡往事时细腻动人,字里行间满是对旧时光的眷恋;评文化现象时犀利通透,一针见血戳破表象背后的本质。全书没有宏大叙事,却能在微小视角里折射时代变迁,于个人记忆中叩击普遍共鸣。

6、规则的悖论

馆藏链接

http://10.30.0.41:8080/opac/book/dbb3d5b4be2e6a19fed1a89aef68abb1

书目信息

【责任者】(美)大卫·格雷伯(David Graeber) 著;【出版社】中信出版集团股份有限公司;【出版年份】2023; 【标准编码】978-7-5217-4981-6

内容简介

《规则的悖论》聚焦现代社会 “规则泛滥却失序” 的核心矛盾。作者从占领华尔街现场、银行柜台到学术评审圈,揭示“规则”如何被设计成看似中立、实则维护少数特权的迷宫:越是繁文缛节,越让普通人疲于奔命,权贵则绕道而行。

书中用幽默而毒辣的故事证明,官僚资本主义的真正秘密不在贪婪,而在用规则制造“不得不”的集体无力感。作者并非批判规则本身,而是深挖其背后的权力逻辑与人性困境。通过从人类学视角分析现实案例,以剖析“保障” 沦为 “枷锁” 的演变逻辑,追问为何越试图用规则管控世界,反而陷入更深的混乱,为理解现代社会运行困境提供独特思路。

7、山海折叠:青藏高原的生命史诗

馆藏链接

http://10.30.0.41:8080/opac/book/3b1d08c760f1819612f9e82fd8694cef

书目信息

【责任者】吴飞翔 著;【出版社】中国科学技术出版社;【出版年份】2025;【标准编码】978-7-5046-9844-5

内容简介

《山海折叠》是一部由古生物学家吴飞翔历时15年创作的融合科考实录与生命演化叙事的科普读物。作者以 15 年高原科考经历为线索,用 “折叠” 喻指地质变迁中时间与空间的交织,层层展开青藏高原 2 亿年间从特提斯古海到 “世界屋脊” 的沧桑巨变。书中既有鱼龙、三趾马等物种的演化传奇,也记录了科考队员发掘化石的艰辛,辅以作者手绘的数百幅插图,让冰冷岩层下的生命史诗变得鲜活可感。

8、中国历代政治得失

馆藏链接

http://10.30.0.41:8080/opac/book/de4ff74b65bdd6ad033dd2b777b30087

书目信息

【责任者】钱穆 著;【出版社】 生活·读书·新知三联书店;【出版年份】2018; 【标准编码】978-7-108-06300-7

内容简介

《中国历代政治得失》聚焦汉、唐、宋、明、清五代。全书以 “制度” 为核心,分别从政府组织、考试选举、赋税制度、兵役制度四个维度,剖析各代政治制度的设计逻辑、运行实效与演变脉络。书中不做绝对褒贬,而是结合时代背景,客观呈现制度得失,既指出传统政治的合理性,也点明其后期僵化的问题,为理解中国古代政治提供了清晰框架。

作者在本书中,以小见大,为读者打开了理解传统政治的窗口。他摒弃非黑即白的评判,从制度本身的 “初衷” 与 “实践” 出发,还原了历代政治的真实面貌。书中对科举、三省六部等制度的分析,既具学术深度,又通俗易懂。他以 “温情与敬意” 的观史态度,让读者在了解制度得失的同时,更能体会历史的复杂性。

9、人类新史:一次改写人类命运的尝试

馆藏链接

http://10.30.0.41:8080/opac/book/71205c505595c2c9c7b663ac9df6d152

书目信息

【责任者】(美)大卫·格雷伯(David Graeber),(英)大卫·温格罗(David Wengrow)著;【出版社】九州出版社;【出版年份】2024; 【标准编码】978-7-5225-2794-9

内容简介

《人类新史》通过考古学与人类学新成果,挑战“农业革命”“国家起源”等传统叙事,揭示早期人类社会多元流动的真相:人们曾季节性切换社会形态,不少早期城市无等级制度,农业也非必然选择。两位作者以跨学科视角颠覆经典史观,通过丰富案例与犀利论证,揭示人类社会发展的多元路径,重构文明起源理解框架。

10、偶遇:在漫游中感知艺术

馆藏链接

http://10.30.0.41:8080/opac/book/b7d876abe81fe37042291376d05fe99c

书目信息

【责任者】巫鸿 著;【出版社】上海三联书店;【出版年份】2024; 【标准编码】978-7-5426-8546-9

内容简介

《偶遇:在漫游中感知艺术》以“漫游、偶遇、感知”为线索,通过十六篇主题文章探讨艺术感知中的视觉经验与空间体验。书中结合中西艺术案例,从明代绘画到当代装置、敦煌壁画至西方现代主义,强调观众生命经验与艺术品历史语境的偶然邂逅。

作者跳出学术考证的框架,以漫游者的目光捕捉艺术间的隐秘共鸣,让不同时空的作品在凝视中对话。抛开了专业门槛,通过直观感知的方式,打破艺术传统的壁垒,既是普通读者亲近艺术的指南,也为 “全球艺术史” 研究提供了独特的方法论视角。